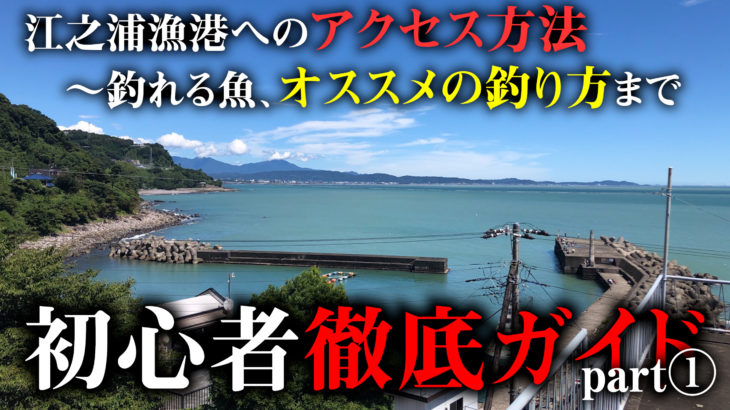

コロナの影響でリモートワークや平日の休みが増えたこともあってか、ここ最近は平日でも、やや天気の崩れる日でも例年に比べて混みあっていた神奈川県にある「江之浦漁港」。空いているタイミングを見計らって少しカワハギ調査をしてみた。

↓ボタンプッシュで応援お願いします!

江之浦漁港でカワハギ調査!事前情報では25㎝以上の良型が釣れたとの噂も!!?

カワハギ

カワハギ(漢字表記:皮剥または鮍、英名 Thread-sail filefish、 学名 Stephanolepis cirrhifer)は、 フグ目 カワハギ科 に分類される魚。丈夫な皮に覆われた海水魚で、美味な食用魚でもある。 全長は最大30cmほど。日本最長記録は44.3cm。体は 菱形で上下に平たい。 背びれの第1条と腹びれは太く短い 棘になっている。また、 オスは背びれの第2軟条は糸状に細く伸びるので、 メスと区別できる。 腰骨の後端には3節にわかれた 鞘状鱗がある。体色は 青灰色や 褐色で、個体によって淡いまだら模様や黒っぽい縦縞が入る。 口は小さいが、中には ペンチのような頑丈な 歯がある。全身が丈夫でざらざらした 皮膚に覆われているが、この皮膚は料理の時にすぐに剥がせることが 和名 の由来となっている。別名でも「ハゲ」「バクチ」などと呼ばれる。 日本列島周辺では 北海道以南から 東シナ海まで分布しており、南の方が生息数が多い。水深100m以浅の、砂底と岩礁が混じるような環境に生息する。昼に活動するが、夜は 海藻 などを口にくわえ、つかまって眠る習性がある。 食性は肉食性で、 ゴカイ、 貝類、 ウニ、 甲殻類など様々な小動物を餌とする。口に水を含んで砂地に勢いよく吹きつけ、砂に潜った生物を巻き上げて捕食する。殻に覆われた カニや貝類なども、頑丈な歯で殻を噛み砕いて食べてしまう。また、 エチゼンクラゲを集団で襲うことが観察されており、砂中に生息する 多毛類 より捕食しやすいクラゲを好むことも確かめられている。 産卵期は 夏で、砂底に産卵する。幼魚は アミメハギ に似ており、海藻の多い岩礁海岸などで見られる。成長するにつれ岩礁の沖合いで生活するようになる。 旬は本来は夏であるが、 秋から 冬にかけて第二の旬があり(後述)、 釣り や籠漁などで一年を通じて漁獲される。釣りの場合、小さな口で餌を削ぎとるように食べるので釣り人に当たり(魚信)が伝わりにくい。このため釣り針を上げて魚の口に引っ掛ける合わせのタイミングを逃し、餌だけ取られることも多く、釣り上げるには高度なテクニックが必要とされる。このため引っ掛け釣りなどの釣法も普及しており、釣りの対象としても人気が高い(後述)。 身は脂肪が少なく歯応えある白身で、料理法も 煮付け、 刺身、 寿司、 フライ、 干物 など多種多様である。生では弾力があるので、刺身にする際は薄造りにする。 また、身だけでなく 肝臓(キモ)も美味で珍重する。カワハギの第二の旬が秋からというのも、この時期は冬に備えて餌を多く摂り、肝臓が特に大きく発達する時期だからである。肝臓はピンク色で、脂肪の少ない身に対して 脂肪 分を多く含んでおり、こってりした旨みと甘みがある。身と一緒に刺身や煮付けで食べる。キモを裏ごしして醤油に溶いたものを刺身につけるのも、カワハギならではの食べ方である。肝臓が発達すると身がやせてしまうので、身だけを賞味するならば夏が良い。 カワハギの肝は「海の フォアグラ」とも呼ばれる。 静岡市の 三保半島では 東海大学海洋学部の研究成果を基に、 地下水として汲み上げる海水を利用して、通年で肝が大きいカワハギの陸上 養殖 が行われている。 同じカワハギ科の ウマヅラハギや ウスバハギ も料理法はカワハギと同様である。 ハゲ(和歌山県)、ハギ、マルハゲ、カワハゲ、カワハギ、バクチ、バクチウオ、メンボウ、メイボ(山口県)、キュウロッポ(長崎県 平戸市)ゲバチロ( 三浦半島西部)など。バクチやバクチウオなどの名の由来は「皮がすぐ剥がれる」さまが「 博打 に負けて身ぐるみ剥がされる」さまを連想させるためである。また前述の通り、針に引っかからずに餌だけを食べることが多いため、「餌泥棒」「餌取り名人」などとも呼ばれる。 カワハギを専門に船から釣る様になったのは神奈川県三浦半島である。餌取りが非常に上手く、なかなか釣る事ができない事からゲーム性が高い釣りである事が広まりカワハギ釣り専門の釣りクラブ(カワハギ釣り研究会)が複数設立されるなど、人気の対象魚となった。 竿は現在、 カーボンファイバー製の専用竿で1.8m – 2.4mが軽く操作性が良いので主流だが、昔ながらの竹製の 和竿にこだわる愛好家も多い。和竿は穂先部分に クジラ のひげが使われ、高価であるが希少価値もあり、根強い人気がある。 対して、リールは最新の小型軽量でギア比の高い物が巻き上げるスピードが速く、高い支持を得ている。 ラインは近年の釣具の中でも最も進歩した分野で、現在は ポリエチレン繊維を編んだ PEライン …

西高東低の冬型の気圧配置となり急に冷え込んできた為か比較的すいていた11月某日。8~10時頃の約二時間だが、カワハギ調査をすることに・・。事前の情報では良型が釣れていたと話題になっていたので気になっていたのだがどうなのか?

堤防に向かう途中、仲良しの漁師さんや江之浦を管理しているおじさんと話すとどうやら良型のカワハギの話は本当らしい・・。

これは期待できるぞ!!と堤防の先端へ向かう。

ざっくりとした江之浦の情報は↓の記事にも少しまとめてあるのでぜひ

江之浦の堤防の一番沖にあり一番足場の高いところで竿を出すことにしました。

持ってきた仕掛け等々

今回の釣行にあたって、以前から気になっていたカワハギ仕掛けと普段磯に行くときに忍ばせていた胴突き五目仕掛けを持っていくことに・・。

タックルはエギ用に使用しているもので十分使えるためこちらを使用。※

※堤防でのタックルについて・・

入門者で、当てはまる方はぜひ参考にしてほしい意見がありまして・・↓

まず、エギングをやるには竿がゴツ過ぎたらできません。なのでエギングタックルがやはりベストなのです。

更にエギングのタックルを持ってしまえば、軽いジグ・ワーム等も扱えますし、なによりもちょい投げの精度が上がります。 入門者向けの海釣りタックルセットはもう少し重い投げ釣り向け(約10~20号のオモリ・天秤に適している)のものが多く、もちろんサーフで天秤仕掛けでキス狙い!なんて場合はちょうどいいかもしれませんが、岩盤地帯だと重い仕掛けは根掛かりもしやすくなりますし、投げ釣り用の竿は穂先があまり感度がよくないのでアタリがわかりにくいのです。また、投げ釣りの竿ではルアーは扱えませんし、ましてやエギなんて全くもってお話になりません。

ついでに書いておきます↓

もし堤防ちょい投げでボウズ連発の方は次のことをやってみてください。

- キャストしてから道糸をフリーで出し過ぎず、スプールに触れながら糸の出方を調整してください。こうすることでフォール中のアタリが取れます。

- 着底する感覚を覚えてください。上の様にすると着底したときに糸の出が止まります。わかりずらければキャスト後は糸を全く出さずに沈めてください。フワッと緩む瞬間がありますからそれが着底の合図です。

- キャスト後に置き竿するのをなるべくやめましょう。釣れる釣れない以前の問題で、堤防は横流れの潮や風により道糸がふけたり仕掛けが流れます。これを放置していては両隣の邪魔ですし根掛かりやトラブルの原因になります。そしてもちろんあたりも取れず、魚が勝手にかかった場合しか釣れません。

- じゃあどうするのか?キャスト後に糸を張って穂先に集中。少し待ってアタリがなければ少し仕掛けを手前に引いてきます。そしてたるんだ分だけ巻き取ります。コツコツっとアタリがあるはずです。アワセを入れればエサ取りが上手な魚もイチコロです♪

話はそれましたが、まずはここからです。次のステップとしては狙った魚を釣る!とかかな?

タックル(ロッド・リール)

今回は↑を使いましたが、↓こんなのでも十分できますよ。

仕掛け

餌

使った感じ、ヌル取りと〆る用のバクバクソルトあってもいいかも!

いざ実釣です

ということでやってみますが・・

こんなで・・※こいつにいたっては3匹くらい釣れた・・(笑)

↑こいつは結構引いた!!面白い!!

こんなで・・

こいつも地味にアタリがゴツい!

そんなこんなで、カワハギは出会えませんでしたwww

さんざん偉そうなこと言ってこんな結果ですみません!((+_+))

けど、久しぶりにちょい投げやりましたが、コツコツっと小気味いいアタリにブルブルっと魚の感触!

かなり癒されました~♪

贖罪のつもりで最後にこちらを!

堤防では、カマスが結構釣れてました!

25~30㎝ほどでしょうか・・とてもおいしい魚なので良きですね♪

塩焼き・干物 などなど、うまいですよ~

のぞかせていただくと・・結構釣りましたね!!

その他キロクラスのアオリも釣れておりました!

カマスを釣りたい方はぜひやってみてはいかがでしょうか!!

今年はちゃんと海水温下がるのかな??

江之浦は冬になるとヤリイカなんかも楽しいですね!

2020/11/17 追記:カマス釣りに行ってきました!

※よかったら↓↓の記事もご覧ください。

見ていただきありがとうございます!!

最後に、応援していただける方は、ほんのひと手間お願いします・・

↓の画像リンクをどれかポチっと・・

ランキングに参加しているのでご協力いただけると嬉しいです♪

ぜひチャンネル登録お願いします!!

[…] 江之浦漁港でデッカワハギ?!カマス・その他釣果情報アリ♪ […]